独身女人_中国式剩女之耻:令9000万单身女性窒息的问题,终于有了答案

每天耕耘最有趣、最实用的心理学

如果你去知乎搜索“剩女”这个词汇,你会发现大量男性视角的回答。在问题“为什么大龄剩女越来越多”下,有一条热评是这样回答的:“因为她们贪婪,自私,拜金,肤浅且愚蠢”。

不止这一条,只要是有关剩女的内容,基本都充斥着各种包含案例的吐槽、诋毁。他们说剩女自身条件都很差,却妄想找一个条件很好的另一半。

他们说剩女总是对自己没有正确的认知。我们能看到在互联网上人们对于“剩女”深深的恶意,他们举着所谓的自己经历过的例子,抨击所有的大龄未婚女性。

在心理学上,有一个效应叫幸存者效应,意思是指当你取得资讯的渠道,仅来自于幸存者时,此资讯可能会存在与实际情况不同的偏差。

这个效应也可运用在以上的现象中,如果男性遇到了一位不符合自己期望的“剩女”时,便会将她放在网络上,于是被更多的人看到了,有共同经历的人也以相同的方式传播出去。

那么在市面上流通的都是关于“剩女”不好的讯息,久而久之,这一小部分“剩女”便成为了整个“剩女”团体的标签。

而那些遇到“正常的”、阳光的、向上的“剩女”的人根本不会向外输出自己的经历,导致互联网上男性关于“剩女”评价的一边倒形势。

剩女一词最早出现在2001年,后来逐渐在网络中流行,并被大量运用。

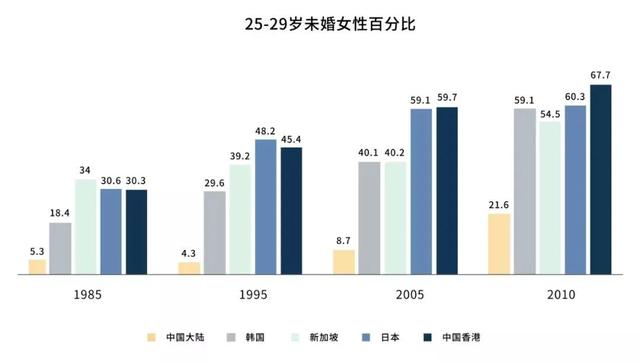

在2022年中国大龄单身未婚女性便达到了3800万,在面对如此现象,人们对于剩女产生原因的讨论也到点了高峰。

我是非常讨厌使用“剩女”,因为这个词本身就充满了贬义,“剩”,多余的的,没人要的,相信没有人会希望自己被说成是“剩”的吧。在面对各种对于“剩女”充满恶意的评价时,我是非常愤怒的,仅仅是因为到了适婚年龄却没结婚就要被人诟病吗?

从而衍生出特有中国式剩女之耻,一个令9000万单身女性窒息的问题,为什么总是难以遇到合适的婚姻对象?终于有了答案。

为何当今越来越多的女性未在适婚年龄结婚呢?首先何谓适婚年龄?对于女性来说22岁至28岁即为适婚年龄,因为在此区间是女性生育的黄金时期。

所以其实当我们在谈论“剩女”的时候,其实我们是在谈论她们的生育能力,是在谈论她们的价值。

而这,是典型的物化女性。在关于为何女性结婚时间越来越晚,结婚意愿越来越匮乏的问题上,我有三个论断。一是由于受教育程度变高而导致观念的改变。

在过去,女性所受到的教育是“贤良淑德”、“相夫教子”,女性最大的价值在家庭中得以体现。

现如今女性教育程度变高,打破了传统的束缚,倾向于实现自我价值,而并非贡献于家庭。同时女性也拥有了更多的选择,并非只能在家庭才能实现价值。

且女性社会地位的提高并未打破传统婚配模式中“男高女低”的择偶标准,女性相比男性会有更多的慕强心理,所以通常男性为向下兼容,所以高质量的女性反而容易受到排挤。

第二个是多变的社会让女性安全感极地,从前“车马邮件都慢,一生只够爱一个人”,而现如今快餐式的爱情让女性望而却步。

在面对爱情这方面,女性总是保留着最美好的期望,但是在见识过如今的泡面爱情后,她们宁愿选择只在心中保留那份美好。

“家暴”、“产后抑郁”、“居家带娃”,都让女性对于婚姻的期望度极低,所以她们渐渐选择依靠自己,活出自己的精彩。

还有一点则是在当前环境背景下,一部分女性受到各种媒体、网络的鼓吹,产生不切实际的幻想,高举“不婚主义”的旗帜,但实际人格不独立。

又或者夹在旧思想与新思潮之间,在自己并不具备任何优势的情况下,期望自己的另一半是“王子”。

“剩女”之思考包含了新旧文化冲突,男女冲突,她饱含了当前社会的重要问题,同时也是女性意识觉醒的重要节点。

对于女性来讲,“剩女”一词是男性凝视的产物,他是被厌恶的,结不结婚,什么时候结,那是个人的选择。

有人不婚主义,但是有人愿意在家庭里付出自己,只要是个人认可的,皆为实现自我价值。希望各位女性皆能找到属于自己的人生道路,不被世俗言论所困扰。

- The End -

作者 | 汤米达

编辑 | 梅菜扣肉

第一心理主笔团 | 一群喜欢仰望星空的年轻人

参考资料:

[1]王振晓. “剩女”:从概念到观念[D].北京印刷学院,2

[2]窦正斌,刘晨.当代中国低生育水平下社会“剩男剩女”现象剖析[J].理论观察,2022(02):107-

[3]尤春雪,郝勇.个体化社会背景下“剩女”成因分析——基于CGSS2015数据的实证研究[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2020,33(01

[4]樊梦雨. 透视“剩女”现象背后的性别观念[D].中国艺术研究院,2

微信公众号:第一心理

- 紧张刺激户外大胆露出⚡性感反差优雅女神和大鸡巴爸爸啪啪 各种反差行为,超美 美乳翘臀性感小骚货

- 性感淫荡小仙女露出啪啪⚡颜值身材天花板极度反差 穷人操不到的女神 富人的玩物精盆

- “受不了了呜呜,后入顶到花心,感觉是下一秒就要坏掉的小狗”排卵期到了,性欲拉满⚡高挑又性感优雅尤物

- 【高颜值大三学姐】电竞陪玩网瘾少女终于还是脱了,奶子又白又大,撕开黑丝各种玩具自慰

- 航司再曝瓜!春秋航空空姐「卿沐语」被金主包养视频流出!口爆深喉 无套内射,鸡巴抽脸,该玩的都给玩遍了

- 御姐係超好身材小姐姐

- 秋日甜美和性感兼具的美女姐姐入職精選

- 可爱风新人小妹妹入職精選

- 明星颜值顶级尤物女神『揪耳朵』✅被单男大屌撑满润滑湿暖蜜穴,高挑身材超高颜值

- 极品后入出来偷情人妻 老公也知道她出来偷吃的 把狗链带到她的脖子上 真实自拍被多个猛男肆意玩弄

- 特意穿上空姐装来满足领导的制服嗜好,在粗壮的大鸡鸡面前,被彻底征服了,好久没这么享受过了

- 风骚小娇妻 撅高高屁股 粉嫩小穴湿粘淫汁美腿肩上扛爆操 颤挛美妙高潮